絵に立体感を出すために必要な光と影

絵を立体的に見せるためには

光と影の表現が重要です

鉛筆は、濃淡だけで光と影を表現します

しかし、色鉛筆の場合は

濃淡以外に、色みの変化も使って光と影を表現します

というのも、同じ色でも光と影の部分では

明るさの他に色みにも変化が生じるからです

基礎編では光と影の色の法則を説明します

次の実践編では

具体的な色の選び方・塗り方を紹介します

自然の中で見られる色の法則

光が当たった時の色の見え方として

自然の中で見られる色の法則

というのがあります

1つは明るさの変化です

そしてもう1つは、色みの変化です

光が当たる部分は明るく、影の部分は暗く見える

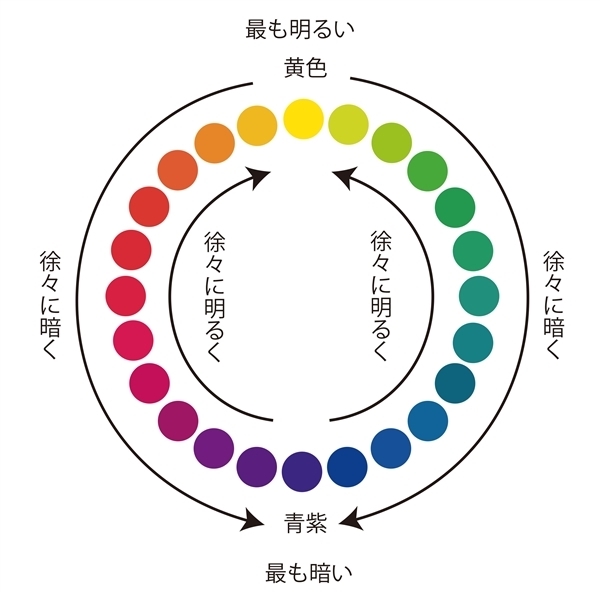

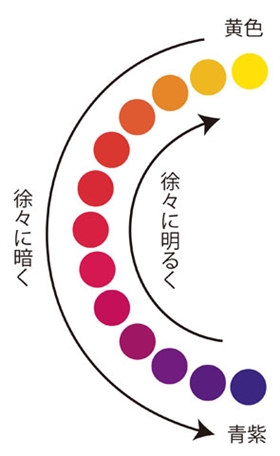

有彩色(白・灰色・黒以外の色)の中では

黄色が最も明るく、青紫が最も暗く見える

(黄色→黄緑→緑→青緑→青→青紫の順で暗くなる)

(黄色→橙→赤→赤紫→紫→青紫の順に暗くなる)

同じ色でも光が当たっているところは黄みがかって見え

影の部分は青みがかって見える

この自然の中で見られる色の法則は

身近なものでも見ることができます

色の明るさの変化と色みの変化が使いこなせると

自然な光と影のつけ方ができるようになります

光と影の部分に見られる色の違いとは?

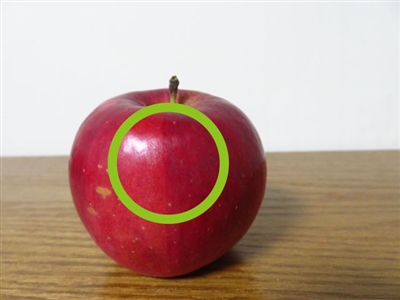

それでは、自然の中で見られる色の法則を

具体的に「りんご」と「葉っぱ」で見てみましょう

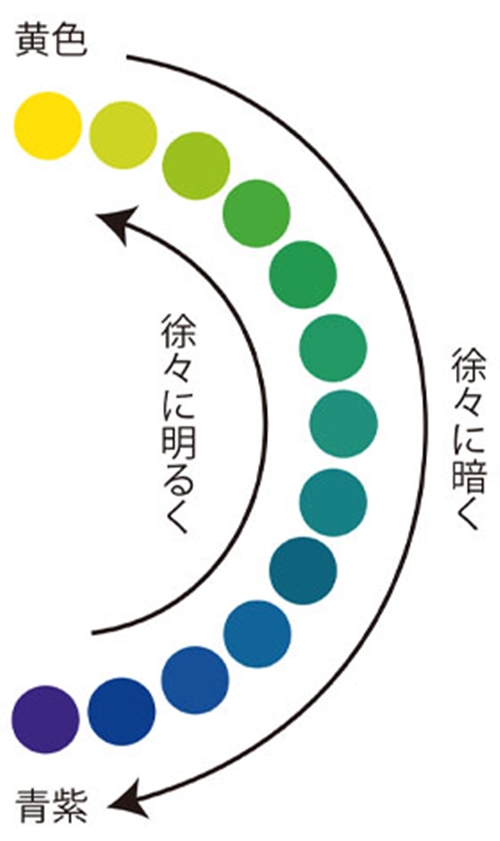

木の葉の緑

光が当たる部分→黄緑側に近い=明るく見える

影の部分→青緑側に近い=暗く見える

リンゴの赤

光が当たる部分→橙側に近い=明るく見える

影の部分→赤紫側に近い=暗く見える

試しに、上の色の明るさを逆にして

黄色に近い色を暗く、青紫に近い色を明るくしてみました

少し違和感を感じませんか?

元の色の方が自然にある色って感じがしますよね

前者をナチュラルハーモニー

後者をコンプレックスハーモニー

と言います

それでは、これらの知識をふまえて

光や影を表現できる色の選び方・塗り方について

実践編で説明していきたいと思います